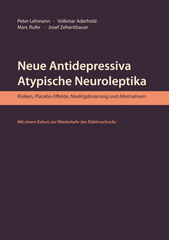

Peter Lehmann / Volkmar Aderhold / Marc Rufer / Josef Zehentbauer

Neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika – Risiken, Placebo-Effekte, Niedrigdosierung und Alternativen. Mit einem Exkurs zur Wiederkehr des Elektroschocks. E-Book

E-Book,

417 Seiten, 5 Abbildungen, 2 Tabellen. Aktualisierte E-Book-Ausgabe. Berlin

& Lancaster: Peter Lehmann Publishing 2025

E-Book,

417 Seiten, 5 Abbildungen, 2 Tabellen. Aktualisierte E-Book-Ausgabe. Berlin

& Lancaster: Peter Lehmann Publishing 2025

![]() PDF E-Book, 2490 KB, ISBN 978-3-910546-09-7. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar

PDF E-Book, 2490 KB, ISBN 978-3-910546-09-7. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar ![]()

![]() ePUB E-Book, 827 KB, ISBN 978-3-925931-86-4. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar

ePUB E-Book, 827 KB, ISBN 978-3-925931-86-4. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar ![]()

![]() MobiPocket E-Book, 724 KB, ISBN 978-3-910546-10-3. € 14.99

/ Preis

in sFr / sofort lieferbar

MobiPocket E-Book, 724 KB, ISBN 978-3-910546-10-3. € 14.99

/ Preis

in sFr / sofort lieferbar ![]()

![]() Doc E-Book (Word-Datei), 2013 KB, ohne ISBN. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar · nur direkt bei Peter Lehmann Publishing

erhältlich

Doc E-Book (Word-Datei), 2013 KB, ohne ISBN. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar · nur direkt bei Peter Lehmann Publishing

erhältlich ![]()

![]() Docx E-Book (Word-Datei), 518 KB, ohne ISBN. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar · nur direkt bei Peter Lehmann Publishing

erhältlich

Docx E-Book (Word-Datei), 518 KB, ohne ISBN. € 14.99 / Preis

in sFr / sofort lieferbar · nur direkt bei Peter Lehmann Publishing

erhältlich![]()

Cover im Großformat | Cover-Rückseite | Über die Autoren | Inhaltsverzeichnis | Geleitwort von Peter & Sabine Ansari / Andreas Heinz | Vorwort von Peter Lehmann | Leseprobe | Wirkstoffe & Handelsnamen | Psychopharmaka- & Elektoschock-Index im E-Book | Rezensionen | Interview zum Buch | Home

Über das Buch

Die durchschnittliche Lebenserwartung psychiatrischer Patienten ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um 25 Jahre verringert. Sie sind Arzt, Angehöriger oder Patient und wollen sich also rasch und genau informieren über die Wirkungen der modernen Psychopharmaka, die verordnet oder geschluckt werden, über eventuelle Minimaldosierung, Placebo-Effekte und Alternativen: Lesen Sie dieses Buch!

Neue Antidepressiva und Neuroleptika (Antipsychotika) und sogar moderne Elektroschocks gelten als verträglicher und wirksamer als die herkömmlichen Substanzen und Methoden. Dass dies eine marktgerechte Unwahrheit ist, erfahren Sie – von Abilify über Cipralex und Fluoxetin bis Zyprexa – detailliert im Buch.

Im Hauptteil klärt Peter Lehmann umfassend und für jeden verständlich über die Risiken und Schäden auf, geordnet nach Häufigkeit, Gefahren in Schwangerschaft und Stillzeit sowie Hinweisen, bei welchen Symptomen sofort zu reduzieren oder abzusetzen ist. Hierzu bedient sich der Autor der Informationen der Pharmaindustrie an die verordnenden Ärzte. Weitere Kapitel widmet er den Frühwarnzeichen, mit denen sich chronische und lebensbedrohliche Schäden ankündigen, der Wiederkehr des Elektroschocks und jetzt schon existierenden Alternativen.

Der erfahrene Arzt und Psychotherapeut Dr. med. Josef Zehentbauer beschreibt die alternativen Möglichkeiten allgemeinärztlicher Begleitung. Sein Schweizer Kollege Dr. med. Marc Rufer weist anhand von unkontrollierbaren Placebo-Effekten die Fragwürdigkeit von Wirksamkeitsstudien nach. Der Psychiater Dr. med. Volkmar Aderhold zeigt, wie sich Neuroleptika notfalls minimal dosieren lassen und welche Kontrolluntersuchungen zu Beginn und im weiteren Verlauf der Einnahme unbedingt erforderlich sind. In einem gemeinsamen Schlusskapitel geben die Autoren Hinweise zum Absetzen, insbesondere bei auftretenden Schlafproblemen.

Mit Geleitworten von Dr. med. Andreas Heinz (Direktor der Klinik und

Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Berlin

und 2018-2019 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie

und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) sowie Dr. rer.

biol. hum. Peter und Sabine Ansari (Autor und Autorin von "Unglück

auf Rezept") und einem Nachwort der Oberstaatsanwältin Dr. jur.

Marina Langfeldt. Originalausgabe ![]()

Geleitwort – Peter und Sabine Ansari ..... 11

Geleitwort – Andreas Heinz ..... 12

Vorwort – Peter Lehmann ..... 15

Risiken und Schäden neuer Antidepressiva und atypischer Neuroleptika – Peter Lehmann ..... 19

Neue Antidepressiva ..... 27

Agomelatin · Bupropion · Citalopram · Dapoxetin ·

Desvenlafaxin · Duloxetin · Escitalopram · Fluoxetin ·

Fluvoxamin · Milnacipran · Mirtazapin · Paroxetin ·

Reboxetin · Sertralin · Tianeptin · Venlafaxin · Vortioxetin

Referenz-Antidepressivum Imipramin ..... 55

Antidepressiva in der Erprobung ..... 57

Seltene und sehr seltene Schäden bei neuen Antidepressiva ..... 57

Herkömmliche oder neue Antidepressiva? ..... 60

Atypische Neuroleptika ..... 60

Amisulprid · Aripiprazol · Asenapin · Brexpiprazol · Cariprazin · Clozapin

· Loxapin · Lurasidon · Olanzapin · Paliperidon · Quetiapin · Risperidon

· Sertindol · Sulpirid · Ziprasidon

Referenz-Neuroleptikum Haloperidol ..... 83

Neuroleptika in der Erprobung ..... 85

Seltene und sehr seltene Schäden bei atypischen Neuroleptika ..... 85

Herkömmliche oder atypische Neuroleptika? ..... 88

Frühwarnzeichen chronischer und lebensgefährlicher Schäden bei neuen

Antidepressiva und atypischen Neuroleptika ..... 92

Delire ..... 93

Entzugserscheinungen und Chronifizierung von Depressionen ..... 94

Entzugserscheinungen und Chronifizierung von Psychosen ..... 99

Suizidalität ..... 102

Hirnstörungen und Hirnschäden ..... 104

Allergische Reaktionen ..... 107

Augenschäden ..... 111

Hormon- und Sexualstörungen ..... 112

Herzschäden ..... 115

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse ..... 117

Leberschäden ..... 118

Blutdruck- und Gefäßstörungen ..... 119

Zahnschäden ..... 120

Nierenschäden ..... 121

Muskelschäden ..... 123

Wiederkehr des Elektroschocks

..... 125

Wirkungsweise moderner Elektroschocks ..... 128

Indikationen ..... 133

Kontraindikationen ..... 139

Unerwünschte Wirkungen ..... 141

Schwangerschaftsrisiken und -schäden ..... 144

Probleme mit dem Beenden von Elektroschock-Serien ..... 145

Chronische und lebensgefährliche Schäden ..... 146

Aufklärung über Risiken und Schäden? ..... 151

Alternativen zu Antidepressiva, Neuroleptika, Elektroschocks .....

152

Humanistisch orientierte Alternativen ..... 153

Alternativen zu Neuroleptika ..... 153

Alternativen zu Antidepressiva ..... 154

Alternativen zu Elektroschocks ..... 154

Psychosoziale Patientenverfügung ..... 155

Quellen ..... 161

Placebo-Effekte – Marc Rufer ..... 175

Mythos und Ritus ..... 175

Placebo-Effekte allüberall ..... 177

Selbstheilungskräfte ..... 178

Placebos im ärztlichen Alltag? ..... 178

Wirksamkeitsprüfungen ..... 179

Auswahl der Versuchspersonen ..... 181

Lug und Trug ..... 181

Fazit ..... 182

Quellen ..... 184

Ärztliche Begleitung beim Umgang mit Psychopharmaka und der Suche nach Alternativen – Josef Zehentbauer ..... 185

Selbstverantwortung übernehmen statt blind vertrauen ..... 186

Alternative Medikamente ..... 187

Homöopathie und Orthomolekulare Medizin ..... 190

Nicht-medikamentöse Herangehensweisen ..... 191

Psychotherapie – Hilfe in schwierigen Zeiten ..... 192

Familie, Freunde, Selbsthilfe ..... 194

Vorsorgemaßnahmen treffen ..... 195

Resümee ..... 196

Quellen ..... 196

Minimaldosierung und Monitoring bei Neuroleptika – Volkmar Aderhold ..... 198

Dopamin und Psychosen ..... 198

Neuroleptika-Niedrigdosierung bei der Akutbehandlung ..... 200

Neuroleptika-Niedrigdosierung und unerwünschte Wirkungen ..... 203

Wirksamkeit der Neuroleptika ..... 206

Supersensitivität durch Neuroleptika ..... 207

Polypharmazie ..... 210

Lebensverkürzende Wirkungen ..... 212

Kontrolluntersuchungen ..... 215

Fazit für die Verordnungspraxis ..... 217

Literatur ..... 218

Psychopharmaka absetzen? Und wenn ja, wie? – Volkmar Aderhold, Peter Lehmann, Marc Rufer & Josef Zehentbauer ..... 223

Nichts überstürzen ..... 224

Weitere Ratschläge ..... 225

Selbstverantwortung und Unterstützung ..... 229

Warnhinweise ..... 231

Quellen ..... 232

Ein medizinjuristisches Nachwort – Marina Langfeldt ..... 234

Anhang

Über die Autorinnen und Autoren ..... 238

Psychopharmaka-Index ..... 240 ![]()

Über die Autoren

Volkmar

Aderhold. Jg. 1954, Dr. med., Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie

und Psychotherapeutische Medizin. 1996-2006 Oberarzt im Bereich Psychosen

der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums

Hamburg-Eppendorf. 2006-2020 Mitarbeiter am Institut für Sozialpsychiatrie

an der Universität Greifswald. Freiberuflich tätig mit Fortbildungen

und Umsetzung des Offenen Dialoges in stationären und ambulanten

Strukturen. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. Psychotherapie

der Psychosen – Integrative Behandlungsansätze aus Skandinavien

(Herausgabe gemeinsam mit Yrjö Alanen u.a. 2003). Co-Autor von

Withdrawal

from Prescribed Psychotropic Drugs (2025). Volkmar

Aderhold. Jg. 1954, Dr. med., Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie

und Psychotherapeutische Medizin. 1996-2006 Oberarzt im Bereich Psychosen

der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums

Hamburg-Eppendorf. 2006-2020 Mitarbeiter am Institut für Sozialpsychiatrie

an der Universität Greifswald. Freiberuflich tätig mit Fortbildungen

und Umsetzung des Offenen Dialoges in stationären und ambulanten

Strukturen. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. Psychotherapie

der Psychosen – Integrative Behandlungsansätze aus Skandinavien

(Herausgabe gemeinsam mit Yrjö Alanen u.a. 2003). Co-Autor von

Withdrawal

from Prescribed Psychotropic Drugs (2025). |

Peter

Lehmann, Dr. phil. h.c., Dipl.-Pädagoge, heute selbstständiger

Autor und Verleger in Berlin. 1991 Mitbegründer und bis 2010

langjähriges Vorstandsmitglied des Europäischen Netzwerks

von Psychiatriebetroffenen (ENUSP). Seit 2020 Partner des International

Institute for Withdrawal of Psychiatric Drugs (Internationales Institut

zum Absetzen von Psychopharmaka). Seit 2022 Mitglied im Fachausschuss

Psychopharmaka der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie

(DGSP). Seit April 2025 akkreditiert als Patientenvertreter im Gemeinsamen

Bundesausschuss (G-BA). Peter

Lehmann, Dr. phil. h.c., Dipl.-Pädagoge, heute selbstständiger

Autor und Verleger in Berlin. 1991 Mitbegründer und bis 2010

langjähriges Vorstandsmitglied des Europäischen Netzwerks

von Psychiatriebetroffenen (ENUSP). Seit 2020 Partner des International

Institute for Withdrawal of Psychiatric Drugs (Internationales Institut

zum Absetzen von Psychopharmaka). Seit 2022 Mitglied im Fachausschuss

Psychopharmaka der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie

(DGSP). Seit April 2025 akkreditiert als Patientenvertreter im Gemeinsamen

Bundesausschuss (G-BA). 2010 Verleihung der Ehrendoktorwürde in Anerkennung des »außerordentlichen wissenschaftlichen und humanitären Beitrags für die Durchsetzung der Rechte Psychiatriebetroffener« durch die Aristoteles-Universität Thessaloniki. 2011 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Weitere Buchpublikationen: Humanistische Antipsychiatrie. Texte aus 45 Jahren (2025); Psychopharmaka reduzieren und absetzen. Praxiskonzepte für Fachkräfte, Betroffene, Angehörige (2024, hg. gemeinsam mit Craig Newnes); Statt Psychiatrie 2 (2007, hg. gemeinsam mit Peter Stastny, E-Book 2025); Psychopharmaka absetzen – Erfolgreiches Absetzen von Neuroleptika, Antidepressiva, Phasenprophylaktika, Ritalin und Tranquilizern (1998; 5. Aufl. 2019, E-Book 2025); Schöne neue Psychiatrie – Band 1: Wie Chemie und Strom auf Geist und Psyche wirken, Band 2: Wie Psychopharmaka den Körper verändern (1996; E-Books 2025); Der chemische Knebel – Warum Psychiater Neuroleptika verabreichen (1986; 6. Aufl. 2010; PDF E-Book 2025) u.v.m. Mehr über Peter Lehmann |

|

|

|

|

Vorwort von Peter LehmannIn diesem Buch geht es darum, Patientinnen und Patienten in die Lage zu versetzen, selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie vorgeschlagene neue Antidepressiva und atypische Neuroleptika einnehmen oder sich moderne Elektroschocks verabreichen lassen wollen oder lieber nicht. Und welche Alternativen bestehen – sollten sie überhaupt eine Behandlung wünschen bzw. nach ihrer Meinung gefragt werden. Neben den direkt Betroffenen spricht dieses Buch auch alle anderen Personengruppen an, die mit dieser Thematik zu tun haben, seien es Angehörige, Ärzte, Pharmakologen, Pfleger, Psychotherapeuten, Genesungsbegleiter, Sozialarbeiter, Juristen, Journalisten, Politiker oder Funktionäre von Krankenkassen. Aus Gründen einer leichteren Lesbarkeit verzichten die Autoren mehrheitlich darauf, in ihren Beiträgen beide Geschlechter einheitlich zu berücksichtigen, und entschieden sich für die traditionelle Verwendung der deutschen Sprache. Dafür verweigern sie sich der üblichen Praxis, was Literaturangaben betrifft: Statt nur die Initialen der Vornamen von Autorinnen und Autoren zu nennen, geben sie deren vollständige Vornamen wieder und machen damit die männliche Dominanz in der herrschenden Wissenschaft deutlich. Die Behandlungsrichtlinien von Psychiaterverbänden setzen den aufgeklärten Patienten voraus. Dieser kennt die Risiken und Alternativen der Behandlung ebenso wie die Ergebnisse der Untersuchungen seines körperlichen Gesundheitszustands. Bestimmte Kontrolluntersuchungen (Monitoring) werden vor Beginn einer Verabreichung von Elektroschocks oder Psychopharmaka vorgenommen, ebenso nach gewissen Zeitabständen fortwährender Psychopharmaka-Behandlung, um sich entwickelnden chronischen oder lebensbedrohlichen Schäden frühzeitig auf die Spur zu kommen. Der aufgeklärte Patient kennt die Bedeutung von Symptomen, die auf solche behandlungsbedingte Schäden hinweisen. Hierzu gehören Herzrhythmusstörungen, Diabetes (Zuckerkrankheit), Blutbildveränderungen, Geschwulstbildungen, Augenerkrankungen und vieles mehr. Die Betroffenen selbst entscheiden, ob sie die Psychopharmaka oder Elektroschocks verabreicht haben wollen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. In aller Regel lässt die Aufklärung zu wünschen übrig. Patientinnen und Patienten wird eine umfassende Aufklärung über die Risiken der Behandlung vorenthalten. Sie werden nicht über Behandlungsalternativen informiert, nicht über die Bedeutung der Befunde, die in Kontrolluntersuchungen erhoben werden – wenn sie überhaupt geschehen –, nicht über Probleme beim späteren Absetzen der verordneten Psychopharmaka. Eine Verabreichung von Medikamenten und sonstigen medizinischen Anwendungen gilt allgemein als Körperverletzung. Die Strafbarkeit entfällt erst durch die informierte Zustimmung. Die ohne informierte Zustimmung erfolgte psychiatrische Anwendung, die eventuell Folgeschäden nach sich zieht, gilt nicht als Offizialdelikt, das heißt als Straftatbestand, der von Amts wegen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen auslöst. Trotz der erheblichen, zum Teil sehr häufig auftretenden Gesundheitsschäden durch Psychopharmaka und Elektroschocks, wie sie die Hersteller und Anwender in ihren internen Verlautbarungen und Beipackzetteln eingestehen und die Thema dieses Buchs sind, sehen staatliche Organe keine Notwendigkeit einzugreifen, auch nicht angesichts der im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung hohen Sterblichkeitsrate psychiatrischer Patientinnen und Patienten – egal, ob man sie auf deren schlechte Lebensbedingungen zurückführt oder auf die gesundheitlichen Belastungen durch Psychopharmaka und Elektroschocks. Ohne eine Beweislastumkehr sind die potenziell Geschädigten aus vielfältigen Gründen nahezu chancenlos, Schadenersatzansprüche und Schmerzensgeld durchzusetzen. Eine Umkehr der Beweislast hieße, dass – beispielsweise um die Chance auf Schmerzensgeld zu erhöhen – bei einem Behandlungsschaden nicht der Patient nachweisen müsste, dass der Schaden einzig durch die Behandlung verursacht wurde und dass eingangs keine umfassende Aufklärung über Risiken und Alternativen der Behandlung stattfand. Statt dessen müsste der Verabreicher von Psychopharmaka oder Elektroschocks nachweisen, dass aufgetretene Schäden nicht durch seine Behandlung verursacht wurden und er umfassend aufgeklärt hat. Wie Arno Deister, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), mitteilte, seien in Deutschland innerhalb eines Jahres mittlerweile über 27 % der Erwachsenen von Depressionen, Angststörungen und weiteren psychischen Leiden betroffen, bei den Ursachen für Krankschreibungen und frühzeitige Berentungen stünden psychische Erkrankungen ganz vorn. Dies wirke sich auf fast alle Lebensbereiche aus – Familie, Partnerschaft, soziales Umfeld und Arbeit. Oft komme es zu Chronifizierungen und Frühberentungen (2017). In Österreich und der Schweiz dürften die Zahlen ähnlich sein. Dass psychische Probleme gravierendes Leid bereiten können, steht außer Frage. Die Betroffenen können alles verlieren, was ihnen lieb und wichtig ist: das Sorgerecht für ihre Kinder, ihre Freundinnen und Freunde, die Wohnung, die Arbeit, den Studienplatz, Besitz und Vermögen. Sie können verwahrlosen, sich und andere quälen und schließlich das Selbstbestimmungsrecht, die Freiheit, die Lebensfreude und das Leben selbst verlieren. Umso wichtiger ist es, dass eine medizinische Behandlung, beispielsweise die Verordnung von Psychopharmaka, die Probleme nicht noch verschärft. Welch zentrale Rolle bei der Verstärkung und Chronifizierung psychischer Probleme die in steigender Zahl verabreichten neuen Antidepressiva und atypischen Neuroleptika sowie moderne Elektroschocks spielen, welche körperliche Leiden sie zusätzlich schaffen, welche Abhängigkeits-, Entzugs- und Absetzprobleme sie hervorrufen und wie man die Risiken und Schäden kleinzureden versucht, ist Thema des ersten Beitrags. Da in der Regel Ärzte die Verabreichung ihrer Psychopharmaka und Elektroschocks als alternativlos darstellen, endet der Beitrag mit Beispielen überprüfter humanistisch orientierter Alternativen sowie einer Vielfalt von Hilfen, die gutwillige Ärztinnen und Ärzte schon heute in einzelnen psychiatrischen Kliniken anbieten – jenseits von Pharmazie und Elektrotechnik. Marc Rufers Auseinandersetzung mit dem Placebo-Effekt gibt Aufschluss darüber, wie Menschen auf therapeutische Maßnahmen reagieren und wie sehr die Psyche vermeintlich rein biologische Wirkungen bestimmt: Der Glaube ist entscheidend, die Überzeugung, die Hoffnung auch, etwas Wirkungsvolles eingenommen zu haben. Das gilt für Medikamente genauso wie für Placebos. So ist es praktisch unmöglich, Placebo-Effekte und erwartete therapeutische Wirkungen auseinanderzuhalten. Die Resultate von zulassungsorientierten, placebokontrollierten Studien mit Psychopharmaka sind deshalb äußerst fragwürdig. Patientinnen und Patienten sind gut beraten, wenn sie mit Skepsis auf »evidenzbasierte Wirksamkeitsstudien« reagieren, sollten Ärztinnen und Ärzte sie zur Akzeptanz ihrer Psychopharmaka verleiten wollen. Von Josef Zehentbauer folgen – in langer Praxis – erprobte Hilfestellungen, die Allgemeinärzte Menschen mit ernsten psychischen Problemen geben können, angefangen von naturheilkundlichen Mitteln über Ratschläge zur Ernährung und zur Mobilisierung körpereigener Drogen bis hin zu psychotherapeutischen Gesprächen und der Ermutigung, sich im Selbsthilfebereich zu engagieren und Selbstverantwortung zu übernehmen. Große Bedeutung hat die Minimaldosierung von Neuroleptika, wenn Menschen mit ernsten psychischen Problemen in ihrer derzeitigen Lebenssituation nicht ohne Psychopharmaka zurechtkommen oder diese nicht mehr vollständig absetzen können. Angesichts des häufig schlechten körperlichen Zustands psychiatrischer Patientinnen und Patienten sind hierbei Kontrolluntersuchungen wichtig. Psychiatrisch Tätige, Patientinnen und Patienten und ihnen Nahestehende sollten solche Untersuchungen kennen, um Risiken einigermaßen in Grenzen halten und bei ersten Anzeichen sich entwickelnder Schäden frühzeitig Konsequenzen ziehen zu können. Sollte aus welchen Gründen auch immer die Verabreichung oder Einnahme von Neuroleptika unumgänglich sein, ist angesichts des fortbestehenden Trends zu höheren Neuroleptika-Dosierungen, auf den beispielsweise seit Jahren im »Arzneiverordnungs-Report« hingewiesen wird, ein Appell an die Vernunft notwendiger denn je – unterlegt von all den psychiatrischen Studien, die den fehlenden Nutzen der üblichen Dosierungen aufzeigen. Im letzten Beitrag folgen Ratschläge für Menschen, die sich Gedanken machen, ihre Psychopharmaka abzusetzen. Hierzu zählt der Rat, den Entschluss zum Absetzen sorgfältig zu durchdenken, nichts zu überstürzen, gerade bei längerer Einnahmezeit schrittweise vorzugehen, sich über Entzugs- und Absetzprobleme sowie bewährte Maßnahmen zu ihrer Minimierung zu informieren und sich im Anschluss auch mit dem Sinn der Depression oder Psychose auseinanderzusetzen, um nicht blind in die nächste Krise zu stolpern. Mit Volkmar Aderhold, Marc Rufer und Josef Zehentbauer ist es mir gelungen, drei hochkarätige Mitautoren für dieses Buch zu gewinnen. Wir – sie als professionell tätige Ärzte und ich im Selbsthilfebereich – weisen grob geschätzt zusammen 150 Jahre Praxiserfahrung auf: Erfahrung in der Praxis, Menschen zu helfen, ernste psychische Krisen ohne den Einsatz riskanter Psychopharmaka zu bewältigen und den Weg aus den therapeutischen Sackgassen zu finden, in die sie Mainstream-Psychiater mit großem finanziellen Aufwand hineinmanövrierten. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei Peter Ansari, Paul Göbel,

Iris Heffmann, Bernd Holdorff, Margret Osterfeld, Peter Stastny

und Reinhard Wojke, die mit Anregungen, medizinischen Erläuterungen,

Übersetzungshilfen, Korrekturen und Unterstützung in EDV-Fragen

wesentlich zum Gelingen dieses Buchs beigetragen haben. Geleitwort von Andreas HeinzVolkmar Aderhold, Peter Lehmann, Marc Rufer und Josef Zehentbauer legen ein umfangreiches und kritisches Buch zu Wirkmechanismen und unerwünschten Wirkungen der derzeit gängigen medikamentösen und neurobiologisch orientierten Therapieverfahren in der Psychiatrie vor. In vielen Bereichen ist das Urteil über diese Verfahren, zumindest was ihre länger dauernden Auswirkungen betrifft, ausgesprochen negativ. Wer als professionell in diesem Bereich tätige Person dieses Buch liest, mag an vielen Stellen widersprechen wollen. Gibt es nicht eine Vielzahl von Patientinnen und Patienten, die durch diese Therapieansätze eine deutliche Besserung, wenn nicht gar Beschwerdefreiheit erreicht haben? Dieser Einwand hilft allerdings weniger, als man denken könnte, denn zurecht gehen die Autoren auch auf den Placebo-Effekt ein, der ja jede Therapie, von der die professionell Behandelnden überzeugt sind, bereits mit positiven Auswirkungen versieht, ganz unabhängig davon, was deren eigentliche Wirkmechanismen auslöst. Gerade deshalb ist die Auseinandersetzung mit dem hier vorliegenden Buch so wichtig. Mit großer Sorgfalt haben die Autoren eine Vielzahl von Befunden und kritischen Berichten zusammengetragen, die einen umfassenden Überblick über die unerwünschten Wirkungen und die Kritik am Einsatz der genannten Verfahren ermöglichen. Selbst wenn man an dieser oder jener oder auch an vielen Stellen mit den Schlussfolgerungen der Autoren nicht übereinstimmt, ist es für therapeutisch Tätige entscheidend, diese Befunde und Bedenken zu kennen. Dies umso mehr, als diese Therapieansätze auch bei Patientinnen und Patienten zum Einsatz kommen, die aufgrund einer Selbstgefährdung mit drohendem erheblichem Gesundheitsschaden und bei mangelnder Einsicht in ihre Gefährdung gegen ihren aktuell geäußerten Willen mit solchen Verfahren behandelt werden. Aber auch jenseits dieser kontrovers diskutierten Situationen ist es essentiell, dass die Patientinnen und Patienten über die kurz- wie langfristigen unerwünschten Wirkungen der Therapieverfahren ebenso aufgeklärt werden wie über widersprüchliche Befunde zur kurz- und langfristigen Wirksamkeit und den Wirkmechanismen dieser Therapieverfahren. Dies gilt natürlich nicht nur für den Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie, sondern für die gesamte Medizin. So finden sich die von den Autoren zurecht betonten Absetzsymptome nach Verordnung von Neuroleptika oder Antidepressiva auch nach dem Absetzen (»Entzug«) einer Vielzahl weiterer chronisch verordneter Medikamente, beispielsweise beim Absetzen bestimmter Antihypertensiva (Medikamente zur Behandlung eines Bluthochdrucks) bis hin zu lebensbedrohlichen kardiovaskulären Komplikationen. Diese Absetz- oder Entzugssymptome wecken bei vielen Betroffenen die Sorge, dass sich eine Abhängigkeitserkrankung ausgebildet hat. Aus medizinischer Sicht ist allerdings der Begriff der Abhängigkeitserkrankungen für Suchterkrankungen reserviert, die nur dann diagnostiziert werden sollten, wenn zusätzlich zu Absetz- bzw. Entzugssymptomen auch ein starkes Verlangen nach der Substanz (dem Medikament oder der Droge) und eine Kontrollminderung im Umgang damit gegeben ist. Letzteres ist bei Morphium und Benzodiazepinen der Fall, bei Antidepressiva und Neuroleptika aber nicht. Auch wenn hier also aus medizinischer Sicht keine Suchterkrankung vorliegt, ist die Kenntnis der substanzeigenen Absetzsymptome sehr wichtig, wenn es darum geht, Patientinnen und Patienten beim Absetzen kompetent zu begleiten. Mit der Lektüre des Buches stellt sich die Frage nach den praktischen Auswirkungen der hier vorliegenden Kritik. Zum einen verweist der vorliegende Band mit Recht auf die Notwendigkeit, beim Absetzen der Medikamente vorsichtig vorzugehen und diese langfristig schrittweise zu reduzieren, um unerwünschte Wirkungen inklusive des gegebenenfalls erhöhten Risikos des Wiederauftretens der Grunderkrankung zu vermeiden. Da bereits jetzt sehr viele Patientinnen und Patienten ihre Medikation absetzen, meist eher plötzlich, sind diese Hinweise ausgesprochen wichtig. Für diejenigen, die erfolgreich mit den zur Verfügung stehenden Medikamenten behandelt werden, ist die Information über erwünschte und unerwünschte Wirkungen der Medikamente hoch relevant, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Alle Therapeutinnen und Therapeuten – auch die, die mit den im Buch geäußerten Einschätzungen nicht übereinstimmen – sind damit aufgerufen, sich mit diesen Studien auseinanderzusetzen, weitere Erfahrungen und Studien in die Diskussion einzubeziehen und den Patientinnen und Patienten ein informiertes Bild über die Behandlungsmöglichkeiten und ihre Auswirkungen inklusive der in diesem Band zusammengestellten kritischen Befunde zu ermöglichen. Dies ist auch ein wichtiger Bestandteil der Entscheidung bei Vorausverfügungen für krisengefährdete und ältere Menschen, damit diese ihr Recht auf eine selbstbestimmte angemessene Behandlung wahrnehmen und verteidigen können, auch gegen die Zwänge einer zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Dies gilt gerade in Zeiten, in denen in vielen Industrienationen die sozialen Netzwerke und die Gesundheitsversicherungen für einen Großteil der Bevölkerung nicht garantiert sind und die Alternative zu einer überfürsorglichen oder paternalistischen Gesundheitsversorgung die Vernachlässigung, Obdachlosigkeit und gegebenenfalls Inhaftierung eines großen Teils der psychisch kranken Bevölkerung ist, wie sich das in Studien zum Abbau psychiatrischer Leistungen und zur gleichzeitigen Erhöhung der Zahl der Gefängnisinsassen zeigt. Die Alternative zu einer zu breiten und unkritischen Medikamentenverordnung ist nicht der Abbau gesundheitlicher Versorgungsleistungen, sondern der Aufbau ausführlicher Informationsstrukturen inklusive der Garantie der dafür notwendigen Personalressourcen. Dies gilt für Arztpraxen ebenso wie für Krankenhäuser, für ambulante multiprofessionelle Teams, die derzeit noch unzureichend finanziert sind, für psychotherapeutische Angebote, die für Menschen mit schweren psychischen Störungen meist nicht zugänglich sind, für Selbsthilfegruppen und EX-INler wie für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen. Medikamente können ein ausgesprochen wichtiger und hilfreicher Bestandteil eines psychosozialen Behandlungsplans sein, wenn die Vor- und Nachteile einer solchen Therapie sorgfältig von den Betroffenen abgewogen werden können, wozu die ausführliche Information durch Professionelle ebenso gehört wie – soweit von den Betroffenen gewünscht – die Einbeziehung der Angehörigen und Freunde. Für diese Information stellt das vorliegende Buch einen ebenso kritischen wie ausgesprochen wichtigen Beitrag dar. Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas Heinz, Charité, Berlin, im Juli 2017 Geleitwort von Peter & Sabine AnsariPeter Lehmann ist der renommierteste Psychiatrie-Kritiker im deutschsprachigen Raum, und das bereits seit mehr als 35 Jahren. Als er 1980 anfing, speziell die Wirkungsweise und unerwünschten Wirkungen von Neuroleptika offenzulegen, wurde er mit harten Bandagen bekämpft. Niemand wollte ihm zuhören. Um gedruckt zu werden, musste er einen eigenen Verlag gründen. Jahre später waren seine Bücher in mehrere Sprachen übersetzt und gelten heute als Standardwerke der kritischen Psychiatrie. Zwischenzeitlich hat Lehmann einen Ehrendoktortitel und anschließend das Bundesverdienstkreuz erhalten. Aber es gibt immer noch Kritiker, die seine Einwände nur für die älteren Antidepressiva und Neuroleptika gelten lassen wollen. Neuere Psychopharmaka seien viel besser verträglich und hätten gar nicht dieselben schweren Nebenwirkungen. Wie wenig Wahrheit hinter dieser Behauptung steckt, hat Peter Lehmann in seinem neuen Werk herausgearbeitet. In akribischer Kleinarbeit hat er sich die neueren Antidepressiva und Neuroleptika einzeln vorgeknöpft und beschrieben, für welche Indikationen sie eingesetzt werden, aber vor allem auch, welche unerwünschten Wirkungen während der Behandlung mit jedem einzelnen Medikament zu erwarten sind. Die Leserinnen und Leser können dadurch prüfen, ob die Symptome, unter denen sie leiden, von dem Medikament verursacht werden. Sie können mit dieser Information dem von ärztlicher Seite häufig geäußerten Argument »Sie haben aufgrund Ihrer Grunderkrankung Schwindelgefühle, Unruhezustände, Übergewicht etc.« selbstbewusst entgegentreten. Neuere Langzeitstudien haben gezeigt, dass Menschen, die dauerhaft Psychopharmaka einnehmen, früher sterben und seltener selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben als diejenigen, die sich nach einer Krise gegen eine dauerhafte Einnahme von Psychopharmaka entschieden haben. An der Verbreitung dieses Wissens sind im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten die beiden Ärzte Marc Rufer und Josef Zehentbauer sowie der Psychiater Volkmar Aderhold stark beteiligt. Jeder der vier Autoren engagiert sich seit vielen Jahren für eine angemessene und wirksame Hilfe für Menschen in psychosozialen Krisen und für selbstbestimmte Hilfe beim Absetzen. So endet das Buch mit dem wichtigen Absetzkapitel, in dem die Autoren warnen, dass es nach jahrelangem Gebrauch keinesfalls leicht ist, die Psychopharmaka abzusetzen. Nicht allen gelingt der Entzug und für manche Neuroleptika-Patientinnen und -Patienten ist es einfacher, eine weiterhin minimaldosierte Wirkstoffmenge einzunehmen, als das Mittel vollständig abzusetzen. Absetzen ist ein sehr ernstes Thema, viele »Rückfälle« oder sogar psychiatrische Lebenskarrieren lassen sich auf einen schlecht informierten Umgang mit Psychopharmaka zurückführen. Wer diese Substanzen über einen längeren Zeitraum eingenommen hat, verändert dadurch seine Gehirnbiochemie. Durch Anpassungsvorgänge im Gehirn erhöht sich beim Absetzen das Risiko, erneut eine Krise zu erleiden. Wir wissen aus Erfahrung mit unseren Patientinnen und Patienten, wie wenig sie über Wirkungen und Risiken der Psychopharmaka aufgeklärt werden. Dieses Buch liefert ihnen – aber auch Ärzten, Therapeuten und Angehörigen – eine wertvolle Zusammenstellung all der Informationen, die für eine selbstbestimmte Therapie benötigt werden. Dr. Peter Ansari und Sabine Ansari, Coppenbrügge, im Juli 2017 Interview von Peter Ansari mit Peter Lehmannund Antworten auf diese Fragen: "Warum hast du das Buch geschrieben?

Finden sich nicht alle wichtigen Informationen in den Beipackzetteln

der Medikamente?" – "Was rätst du Patienten,

die nach einem sehr kurzen Gespräch die Arztpraxis mit einem

Rezept über ein Psychopharmakon verlassen?" – "Du

giltst als Kritiker von Psychopharmaka, dennoch hat Deutschlands

oberster Psychiater Professor Andreas Heinz ein Geleitwort zu deinem

Buch geschrieben, wie kam es dazu?" – "Wann hast

du mit der Arbeit an dem Buch begonnen und gab es eine bestimmte

Situation, die dich dazu motiviert hat?" – "Du beschäftigst

dich seit über 40 Jahren mit den Entwicklungen in der Psychiatrie.

Was hat sich verändert? Wo siehst du Gefahren, wo siehst du

Chancen?" – "Was sind deine aktuellen Pläne?

In welchen Projekten kann man Dich unterstützen?" –

"Was würdest du einem Patienten raten, der das Gefühl

hat, etwas stimmt nicht mit ihm?" Wirkstoffe und aktuelle Handelsnamen in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und/oder der Schweiz (Stichtag: 12. November 2024)Neue Antidepressiva Agomelatin: Agomelatin, Valdoxan »Atypische« Neuroleptika (Antipsychotika) Amisulprid: Amisu, Amisulprid, Amisulpride, Solian |