|

Fremd sein – Fremd bleibenWeltfremde sind wir alle. Wir laben uns an Sicherheiten, die erfunden wurden, um nicht ins Fragen zu geraten. Taucht das Fremde auf und will nicht weichen, machen wir es kenntlich und übergeben es den Leuten vom Fach. So gefährlich das ist, so einfach. Das Fremde braucht einen NamenWir befinden uns in der Postmoderne, mit virtuellen Realitäten konfrontiert, globaler Kommunikation wie Zerstörung ausgesetzt, wo "das Eigene nicht weniger konstruiert wird als das Fremde" (Neckel, S. 47). Beide sind nicht mehr dingfest zu machen. Zugehörigkeiten wechseln wie Moden. Das Andere, Fremde wird um so bedrohlicher, je weniger Eigenes bleibt. Wo "Fremdheit kein besonderer sozialer Status mehr ist, sondern allgemeines Los" (zit.n. Neckel, S. 48), sind wir uns selbst Fremde (Kristeva). Peter Sloterdijk spricht von Weltfremdheit, Weltflucht und Weltlosigkeit in seinen "Mutmassungen über das Tier, das auf sich selbst stösst, das sich Grosses vornimmt, das oft nicht von der Stelle kommt und das manchmal von allem genug hat" (S. 14): "Zur Phänomenologie des Wegseins im Sinne der vulgären Weltlosigkeit gehören alle Stadien der Entlastung, der Zerstreuung und des gesuchten Vergessens. Schlaf und Ohnmacht, Tagtraum und Nachttraum, Rausch und Droguierung, Unaufmerksamkeit und Geistesabwesenheit, Selbstverhärtung und Spezialisierung" (S. 265). Dem Wegsein steht das "Dasein" gegenüber, permanentes Dasein wäre "für jeden Menschen die permanente Folter". Wir müssen, um selber zu überstehen, wegsein, wegdenken, wegsehen und wegreden. Sobald aber etwas ins Auge, ins Ohr, ins Denken sticht, sich wie ein Stachel gegen alles, was sich von selbst versteht, stellt und unser eigenes Fremdsein spiegelt, lauert Gefahr. Was tun? Wir benennen es. Es ist Nicht-Ich. Lieber es sezieren, zuordnen, klassifizieren als nach innen schauen, wo möglicherweise nichts ist, ein Nichts. Eine Diagnose stellen heisst nach Bourguignon "eine Entität schaffen – die Krankheit –, indem man sie benennt und klassifiziert. Es heisst, die zwei Quellen seiner Beklemmung auf einen Schlag trockenlegen, das Unbekannte des Wahnsinns und das Verhältnis zum Wahnsinnigen." (zit.n. Jaccard, S. 39) |

|

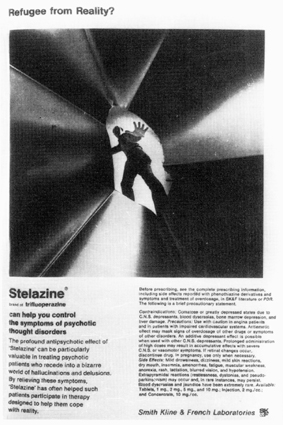

Gesund oder krank, das ist eine Unterscheidung, die nach Medizin, Fachmann und Skalpell ruft, eine saubere Trennung, vor der auch Feministinnen nicht halt machen. Die Psychotherapeutin Michaela Huber, die hierzulande die neue "Frauenkrankheit" MPS (Multiple Persönlichkeitsstörung – "Ich bin viele") publik gemacht hat, dringt darauf, die Multiplen diagnostisch sauber von den "Schizophrenen" zu unterscheiden. Denn während die "Schizophrenen" als irgendwie Geisteskranke "Tiger auf dem Balkon sehen" und "Unverständliches vor sich hin brabbeln", kann man und speziell frau sich mit Multiplen ganz normal unterhalten (S. 155). Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Die Diagnose ist Voraussetzung und Rechtfertigung von allem, was folgt. Sie ist das Vergehen und das Urteil, die Prophezeiung, die sich selbst erfüllt (vgl. Kempker S. 28ff). Sind nicht andere Disziplinen für die eigentliche Auseinandersetzung viel besser gerüstet, z.B. die Philosophie? Nein, denn sie legen die Quelle der Beklemmung nicht trocken, sie machen sie zum reissenden Bach. Es ist, wie Sigrid Weigel sagt, "die Verbindung von zugrunde gehen und von Grund auf wissen". Es ist im Grunde unerträglich, die Welt bis ins Atom zu verstehen, die Sprünge und Löcher in Zeit und Raum, das biologische Erbgut nicht nur bis zum letzten Baustein zu kennen, sondern auch manipulieren zu können, auch künstliche Herzen wird's bald geben. Aber das nichtstoffliche menschliche Erbe, die Überlieferungen und Qualitäten von Sein und Wünschen, sind uns fremd und darin bedrohlich. Es ist der eigene Magen, der mich anknurrt wie ein wildes, fremdes Tier. Es sind riesige Sinnkrater, Zukunfts- und Herkunftslöcher, Katastrophenminen, über die wir bockig und unbeirrbar stapfen, um nicht ins Denken zu geraten. Schauen wir hinunter, erklärt uns die Pharmaindustrie zu Realitätsflüchtlingen (vgl. Abb. 1). Die grösste Gefahr scheint das Zuendedenken. Grosse Gefahren erfordern drastische Massnahmen. Und damit sind wir bei der PsychiatrieDer Elektroschock ist wieder en vogue. In Deutschland wie auch in der Schweiz noch zögerlich, z. Zt. kommen in der BRD nur ca. 600 Menschen pro Jahr in den Genuss der "Rettung aus der Steckdose", wie Die Zeit tituliert. In der Schweiz ist die Schockrate schon dreimal höher. Doch die biologistische Psychiaterzunft und die Medien werden wohl auch hier bald ähnliche Grössenordnungen wie die 20.000 in Grossbritannien oder die 100.000 in den USA vermelden können. Die Scheu vor dieser im Schlachthof entdeckten und im Faschismus entwickelten Methode wird schwinden. Sie heisst auch schon anders, Heildurchflutung. Für die rosenrote Brille, die inmitten der realen Verwüstungen "neu motiviert", sorgen Tranquilizer und Neuroleptika wie Dogmatil (vgl. Abb. 2). Die Dosierungen der Neuroleptika haben sich nach Asmus Finzen (1990) in den letzten 20 Jahren verzehnfacht. Fieberhaft wird nach dem schizophrenogenen Gen gefahndet. Was nicht passiert, ist das Nächstliegende: zu fragen. "Was die Schizophrenen betrifft, da mache ich mir nicht die Mühe, noch viele Fragen zu stellen, wenn ich merke, dass sie schizophren sind; denn ich weiss vorher schon, was sie sagen werden" (zit.n. Scheff, S. 89f). "Nie fragten sie mich: 'Was wird dir helfen, damit zurechtzukommen?'" (Smith, S. 54) |

|

||||

|

"Nie hat mich jemand gefragt", diesen Satz habe ich oft gehört, wenn von der Psychiatrie, aber auch wenn von alternativen therapeutischen Einrichtungen die Rede war. Geredet wird dort viel, meist aber mehr über die Betroffenen als mit ihnen. Ruth Klüger schreibt am Ende ihrer faszinierenden Autobiographie "weiter leben", deren Orte die KZs sind, von einem Unfall, den sie kürzlich erlitt. Sie liegt schwer lädiert im Krankenhaus: "Ich bin froh, wenn man mir Fragen stellt, denn Fragen stellt man nur an Menschen, die etwas zu sagen haben. Wer eine Antwort von mir will, hält mich für zurechnungsfähig." (S. 275) Fragen, gemeinsam nach Antworten suchen, und wo es keine geben kann, die Fragen ertragen. Es wäre so einfach, wenn da nicht diese Allmachtsphantasie wäre, immer etwas tun zu können und zu müssen. Vielleicht wäre es auch gar nicht einfach. Thomas Szasz meinte: "So schwierig es auch sein mag, Dinge zu klassifizieren und besonders, sie richtig zu klassifizieren, noch schwieriger ist es, Dinge nicht zu klassifizieren." ( S. 371) Es könnte ängstigen. Statt dessen Diagnosen, Chemie, Strom, Fesseln und Einsperren, vorzeitige Berentung. Es sind nicht nur Sadisten, die das tun. Viel gefährlicher und häufiger sind die Wohlmeinenden, Verständnisübervollen, die ihre Hände in psychiatrischer Lehrmeinung waschen, dass kleine Probleme Neurosen heissen und auch von Psychologen zu meistern sind, grosse Probleme aber Psychosen sind, wo Worte nicht ankommen, nur Eingriffe. Warum lassen Menschen das mit sich machen? Warum begeben sich viele sogar freiwillig in psychiatrische "Obhut"? Verzweifelte oder Verrückte sind nicht die besseren Menschen, auch nicht die grossen Revolutionäre, die auf ihre Freiheit pochen. Wer sich an der Pforte der Psychiatrie zur Heilung abgibt wie andere ihren Mantel in der Reinigung, wer sich neu "einstellen" lässt auf Imap oder Haldol-Depot, ist dem Krater schon zu nahe gekommen. Nichts ist verständlicher als die Selbstaufgabe und -abgabe angesichts des Unerträglichen. Nichts ist gefährlicher. Viele, speziell Frauen, schaffen es, vor dieser Selbstübergabe sich der Psychotherapie anzuvertrauen. Sie "machen" Therapie, sie sind bei jemandem in Analyse. |

|

|||||

"selbst wenn ich es mit ihrer Sprache tun muss, es wird ein Anfang sein, ein Schritt zum Schweigen, zum Ende des Wahns, sprechen zu müssen und es nicht zu können, ausser von Dingen, die mich nichts angehen, die nicht zählen, an die ich nicht glaube, mit denen sie mich überfüttert haben, um mich zu hindern, dass ich sage, wer ich bin, wo ich bin und dass ich tue, was ich tun muss ... Den Mund nicht auftun zu können, ohne sie zu proklamieren, als ihr Artgenosse, das ist es, wozu sie mich erniedrigt zu haben glauben. Mir eine Sprache eingetrichtert zu haben, von der sie sich einbilden, dass ich mich ihrer nie bedienen könnte, ohne mich zu ihrer Sippschaft zu bekennen, ein feiner Trick ... Teure Verständnislosigkeit, dir werde ich letzten Endes verdanken, ich zu sein" (Werke 8, S. 442f). "Schön sein – schön bleiben" hiess das Buch, dem meine Mutter entnahm, was zu tun sei, um das zu bleiben, was sie so gerne wäre. Es war mein erster Kontakt zu einem Buch (s. Abb. 3), das Folgen hatte: Quarkwickel, Gurkenmasken, Frühgymnastik am offenen Fenster, Augenrollen, Halsmassage. Möglicherweise spielt mir mein "locker assoziierendes" (DSM-III-R) Denken hier einen Streich. Aber ist das Fremdeste, wenn es diese Steigerung denn gibt, nicht diese fremde Schöne, unentdeckt noch, aber permanent erarbeitet an jedem Muskel, jedem Haar und in jeder gelungenen Bewegung? Wenn frühkindlich Bedeutsames prägt, dann haben mich die mütterlichen Masken und Verrenkungen, die immer wieder von den in "Schön sein – schön bleiben" abgebildeten Grazien ausgingen und diesen doch nie ähnlich wurden, geprägt. Schön ist die Fremde. Quellen

Abbildungsnachweis

© 1995 by Kerstin Kempker. Alle Rechte vorbehalten |

|||||||